13. RG-Treffen BRB

Das 13. Regionalgruppentreffen „Brandenburg/Berlin“ im Klärschlammnetzwerk Nord-Ost fand am 12. Juni 2025 in den Räumen des Trink- und Abwasserverbandes Lindow-Gransee statt. Zum Auftakt begrüßte Herr Schüler die 18 Teilnehmenden herzlich und informierte über Aktuelles aus der Regionalgruppe. Im Anschluss stellte Frau Freitag, Verbandsvorsteherin des TAV, ihren Verband, dessen Aufgaben und die neuen Herausforderungen vor.

Die sich anschließenden Vorträge waren thematisch vielfältig und praxisnah ausgerichtet. Herr Waschnewski von den Berliner Wasserbetrieben beleuchtete den Lösungsansatz Deponie im Hinblick auf die nicht ausreichend zur Verfügung stehenden Phosphor-Rückgewinnungskapazitäten ab 2029. Die temporäre rückholbare Ablagerung von Klärschlammaschen weist aber noch viele offene Fragen aus Sicht der Deponiebetreiber auf. Muss ein separater Deponieabschnitt eingerichtet werden? Welche Genehmigungen sind für den späteren Wiederausbau erforderlich? Zwischen welchen Akteuren bestehen Vertragsbeziehungen? Wer trägt die Verantwortung für das Material und mögliche Rückholung? Fragen, die zeitnah, zufriedenstellend und nachhaltig beantwortet werden müssen.

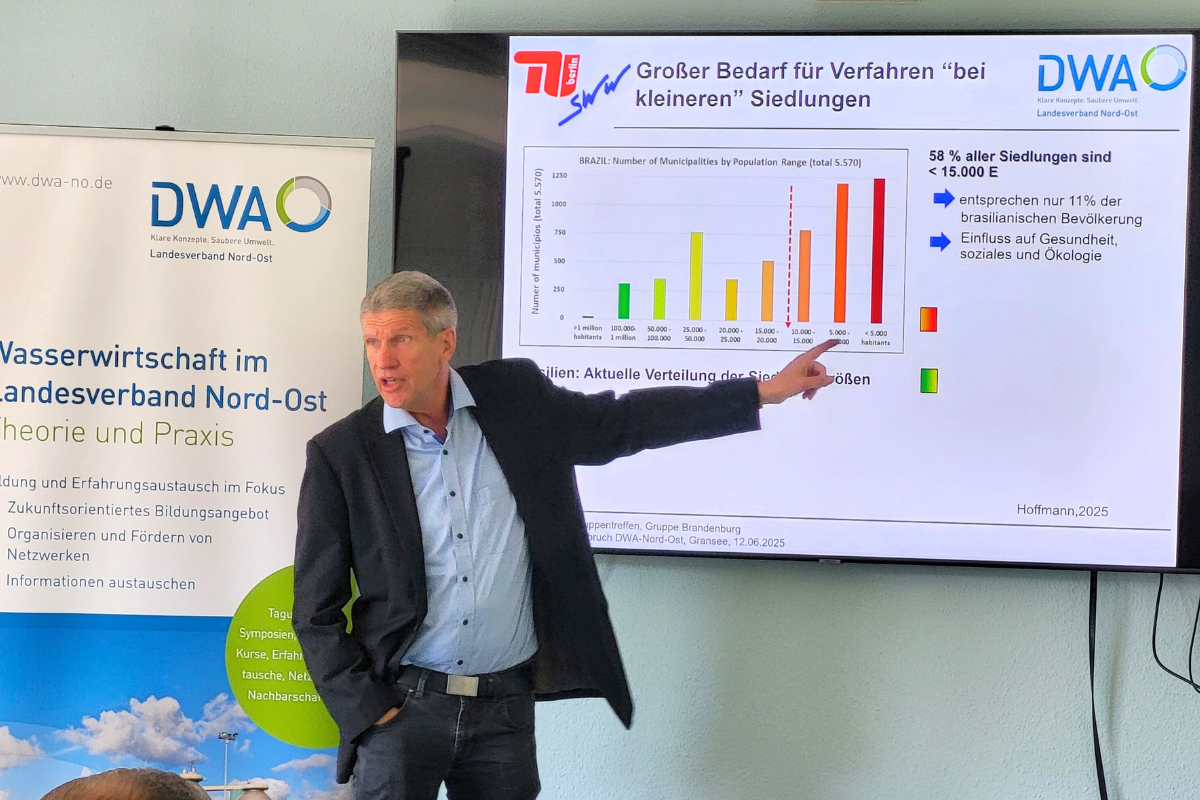

Herr Prof. Barjenbruch von der TU Berlin berichtete aus erster Hand über seine praktischen Erfahrungen mit der Klärschlammbehandlung und Anaerobtechnik in Südamerika. Als Beispiel griff er Brasilien auf, dass vor erheblichen sanitären Herausforderungen steht und jährlich rund 4,8 Mrd. m³ Abwasser behandelt. Zwar werden fast 80 % des gesammelten Abwassers gereinigt, das entspricht jedoch die Hälfte des gesamten Abwassers im Land. Besonders kleineren Gemeinden (< 15.000 EW) fehlt es an Investitionen, kosteneffizienten Technologien und Lösungen ohne Kanalanschluss. Eine zentrale Rolle in der brasilianischen Abwasserinfrastruktur spielen UASB-Reaktoren zur anaeroben Abwasserbehandlung. Die Nutzung des dabei entstehenden Faulgases als Energiequelle gewinnt an Bedeutung, wird aber noch nicht flächendeckend wirtschaftlich umgesetzt. Neben der UASB-Versuchsanlage auf der Kläranlage in Jacuípe stellte Prof. Barjenbruch weitere Kläranlagen und deren komplexe Aufgaben sowie umfangreiche Handlungsbedarfe vor.

Den aktuellen Stand zur Phosphor-Rückgewinnung stellte Frau Sens vom DWA-Landesverband Nord-Ost vor und beantwortete zentrale Fragen zu deren Umsetzung. Die Klärschlammverordnung von 2017 hat die bodenbezogene Verwertung stark eingeschränkt, wodurch heute rund 75 % des Klärschlamms thermisch behandelt werden. Für das Jahr 2029 wird ein Rückgang des Klärschlammanfalls auf etwa 1,5 -1,6 Mio. t TM erwartet, wovon rund 1,3 -1,4 Mio. t für die thermische Behandlung und Phosphorrückgewinnung vorgesehen sind. Die daraus entstehende Aschemenge mit Rückgewinnungspflicht wird auf ca. 550.000 t geschätzt, wobei eine Kapazitätslücke von 250.000 - 400.000 t besteht. Diese könnte durch rückholbare Zwischenlagerung der Klärschlammaschen auf Deponien überbrückt werden.

Als Fazit hielt Frau Sens fest, dass acht Jahre nach der Novellierung ein anerkannter Stand der Technik für die P-Rückgewinnung fehlt. Investitionen bleiben aus, da die Zwischenlagerung der Aschen wirtschaftlich attraktiver erscheint. Zudem bestehen weiterhin rechtliche Unsicherheiten, etwa zur Finanzierung über Abwassergebühren und zur Abfalleigenschaft der Rezyklate.

Herr Dr. Otte-Witte war digital zugeschaltet und bewertete kritisch, ob sich eine dezentrale Klärschlammtrocknung unter aktuellen Bedingungen noch lohnt. Der Bedarf an Trocknungskapazitäten steigt. Derzeit werden noch viele Kapazitäten in Monoverbrennungsanlagen aufgebaut, doch bis 2029 bleibt ein zusätzlicher Bedarf von rund 351.000 t TM. Ob neue dezentrale Anlagen entstehen, hängt stark von verfügbaren Abwärmepotenzialen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ab. Laut Herrn Dr. Otte-Witte lohnt sich eine dezentrale Trocknungsanlage vor allem bei hohen Annahmepreisen (> 90 €/t) und günstiger Wärme (< 0,03 €/kWh).

Im Praxisvergleich sind abwärmegestützte Solartrockner für kleinere Kläranlagen sinnvoll, größere Mengen lassen sich wirtschaftlicher mit Bandtrocknern behandeln. Die Trocknung erhöht die Entsorgungssicherheit, da sie die Abhängigkeit von einzelnen Verbrennungsanlagen reduziert. Allerdings sind Lagerkapazitäten für getrockneten Schlamm begrenzt.

Im Anschluss stellte Herr Dr. Fröhlich, PARFORCE Engineering & Consulting GmbH, die Umsetzung der PARFORCE-Technologie zur Phosphorrückgewinnung aus Klärschlammasche vor, die im Rahmen des RePhoR-Amphore-Projekts in Bottrop realisiert wurde. Die großtechnische Anlage wurde in weniger als 20 Monaten gebaut und ist seit März 2025 in Betrieb. Erste Versuchskampagnen sind abgeschlossen. Daneben präsentierte Herr Dr. Fröhlich die Prozesskette zur Gewinnung von Phosphorsäure aus der Klärschlammasche, die den chemischen Aufschluss, Filtration, Elektrodialyse und Neutralisation umfasst. Als Nebenprodukte entstehen Calcium-, Aluminium- und Eisenchlorid. In seinem Fazit ging er auf die Qualität der Asche näher ein, die stark durch externe Faktoren, wie Betriebsparameter der Klär- und Verbrennungsanlagen, Transport und Lagerung beeinflusst werden. Zudem sind rechtliche Fragen zur Abfalleigenschaft von P-Rezyklaten weiterhin offen und entscheidend für die Zukunft der P-Rückgewinnung.

Zum Abschluss der Veranstaltung wurde die Kläranlage Schönermark unter der Leitung von Herrn Nilges besichtigt. Die Teilnehmenden nutzten die Gelegenheit für angeregte Gespräche und einen intensiven fachlichen Austausch vor Ort.

Wir bedanken uns herzlich beim Gastgeber TAV Lindow-Gransee sowie allen Teilnehmenden und Mitwirkenden für diese interessante Veranstaltung. Alle Vorträge stehen Ihnen im geschützten Netzwerkbereich zur Verfügung.